- 登入

- 註冊

《向內修復》讀後感:2個身體覺察的練習,讓神經系統更靈活的應對生活

當理智知道「與我無關」,但身體仍焦慮不安,這或許是身體在發出訊號。《向內修復》提醒我們,情緒的起伏並非全是心理作用,而是身體的反應。透過「覺察」身體的需求與感受,我們能重新與自己連結,練習讓神經系統回到平衡。

焦慮從一場會議開始

前陣子,我跟幾個朋友要一起籌辦活動。行前會時,我很開心,也很期待接下來的合作。但會後,卻看到其中一個朋友在IG上寫下:「開會完後,感到很多不舒服的情緒。」

貼文裡並沒有說明原因,也沒有指出是誰的問題,理智上我知道他的不舒服,不一定跟我有關,但情緒上仍然立刻湧現一股焦慮,心中有強烈的衝動,很想趕快做些補救,讓他感覺好一點。然而理智又再提醒我,也許這根本不關我的事。

理智和感受的矛盾,總是讓我覺得自己很荒唐。

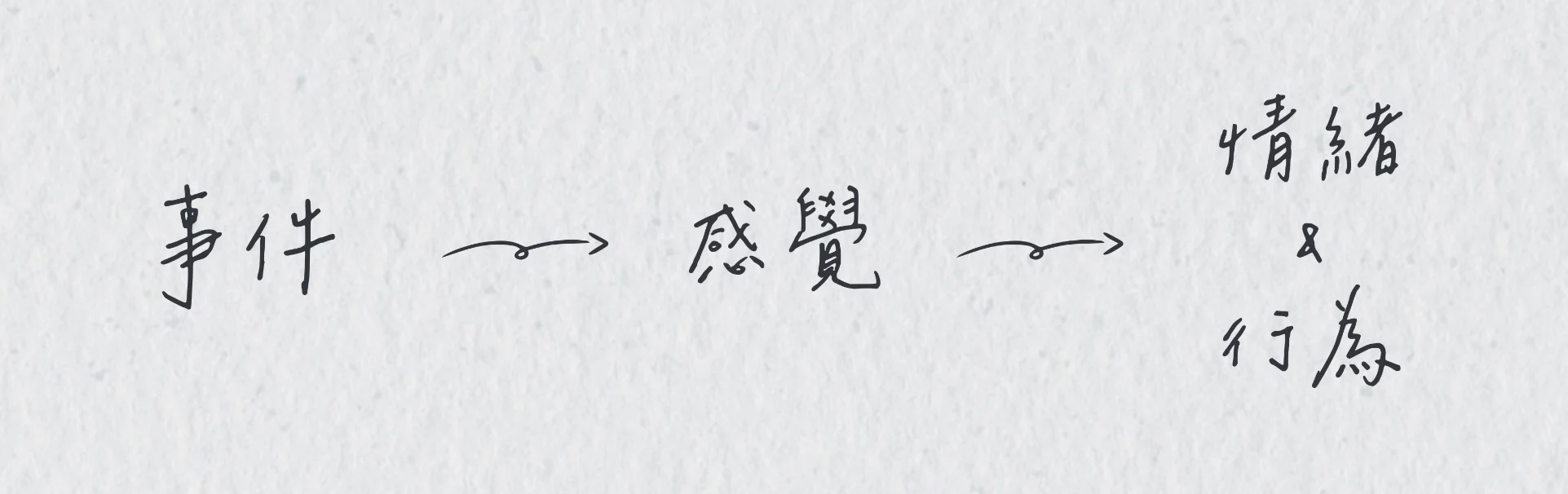

大腦知道,情緒仍被牽動

「明明不關我的事,可是如果不插手處理或關心,我就會感到無比焦慮。」

「為什麼明明理智知道事情不一定跟我有關,我仍然常被情緒牽著走?」

類似的狀況在很多人的人生中一定不罕見

有些人稱為這種性格為管家婆,也有人說是「討好型人格」,或是「焦慮型人格」,也曾經有人說我是自以為是,以為任何人都要我幫。

但以上的這些說法和思考,都沒有讓這種焦慮狀況緩解。

我仍然只能用強大的意志力,不斷說服自己不要介入,不要介入,不要介入。

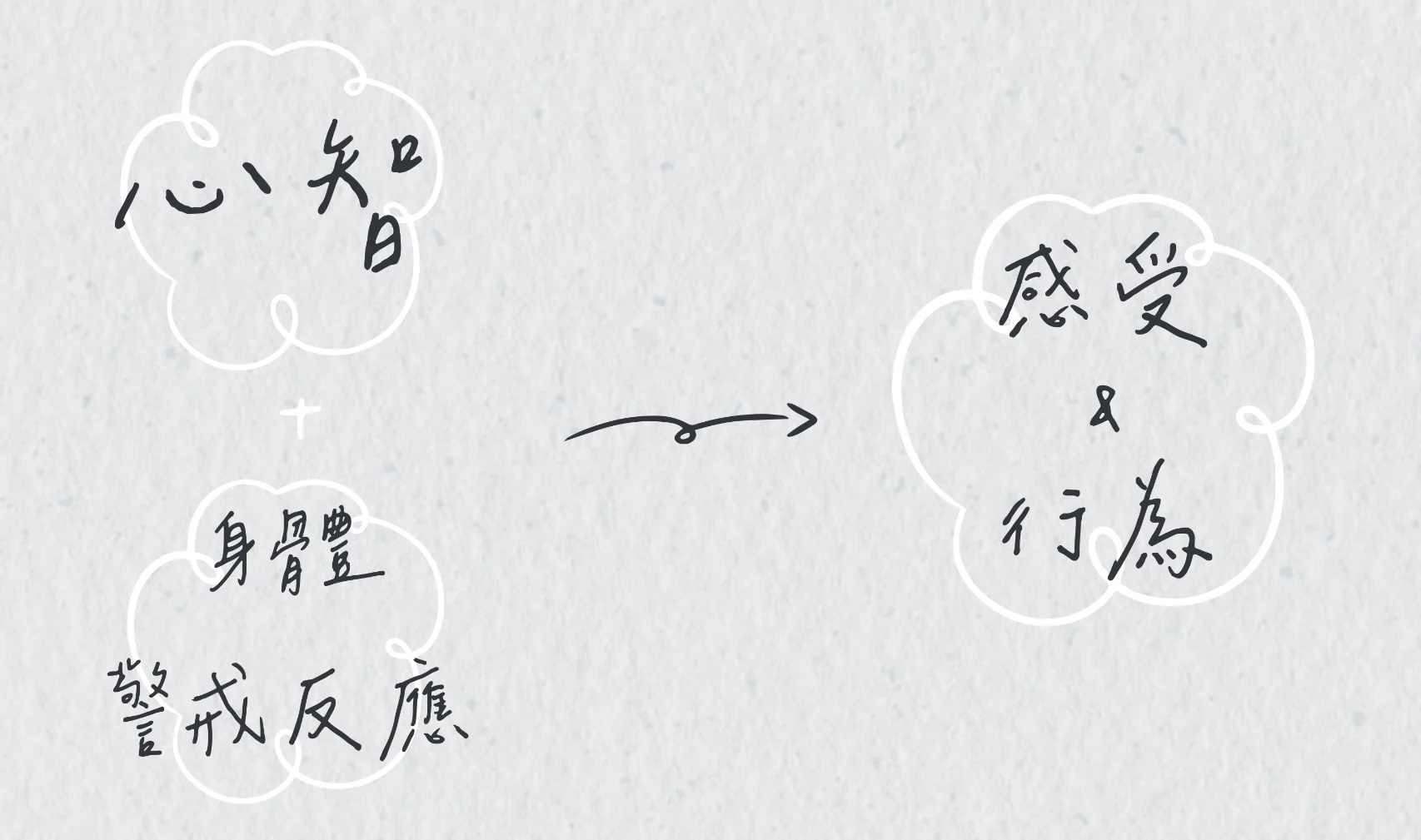

直到我最近看了《向內修復》,並參加了由Path所舉辦的線下讀書會課程,讓我更近一步的了解,我們的情緒並不是單純的心智反應,而是身體與心智共同運作的結果。

也就是說,我過去的思考,大多停留在我過去的經驗,導致我的心智如何思考,因此產生了某些情緒。但卻忽略身體往往也會自然做出直接的反應,而且這樣的反應往往來得比大腦更快更直接。

這個概念解釋了為什麼我常在「明明大腦理解不需要,但仍然感到無以名狀的焦慮和慌張。」

覺察情緒外,也覺察身體

於是我開始嘗試書中的練習

以下的兩個簡單的練習,我自己練習後,感覺很有幫助,分享給大家。

練習一|問問身體:你感覺如何?

這個練習很簡單,就是在每天工作後,或睡前,花些時間觀察自己的身體,問問身體:「你感覺如何?」

因爲做了這個練習,我才發現自己跟身體的連結竟然如此薄弱

比方某次我在咖啡廳工作,結束工作後,打算在離開咖啡廳前,做個10分鐘的自由書寫。在書寫的過程中,我才突然意識到屁股下方的椅子太高,桌子太低,讓我整個人過度聳肩外,屁股也很緊繃,而我過去兩個多小時竟完全沒有察覺到這些不適。

雖然我在我的身體裡面,但我卻跟我的身體是徹底失聯的。

也有很多經驗是睡前躺在床上,才發現我一天在外十幾個小時,完全不知道自己的身體是舒服還是不舒服,完全不知道自己的身體需要些什麼。

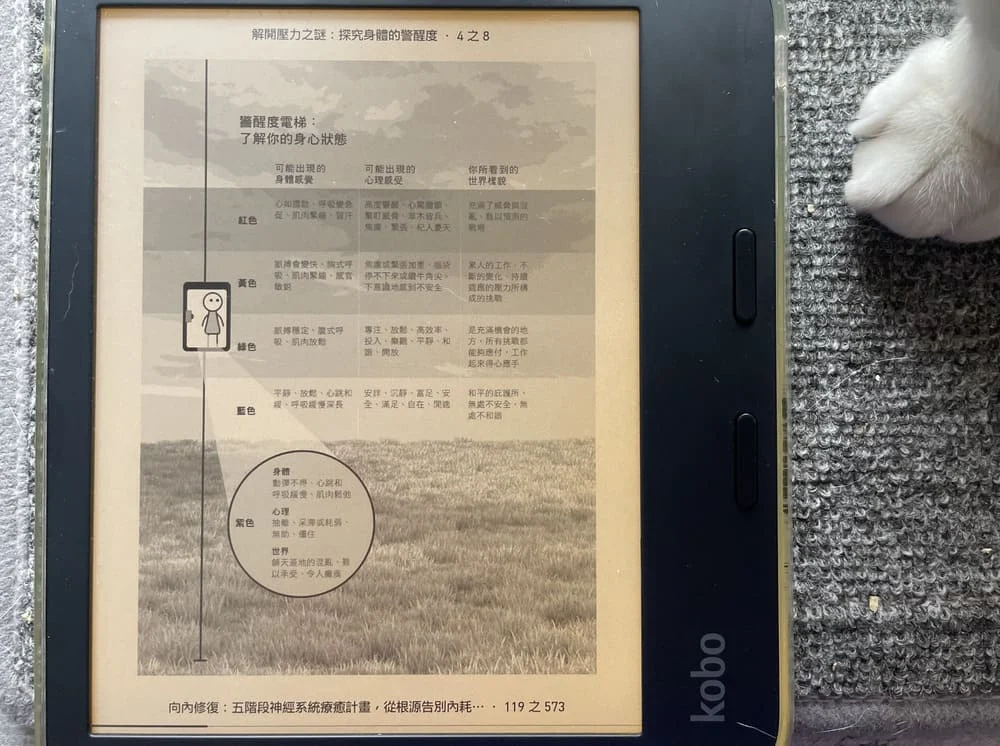

在這邊額外分享一下書中有寫到的「警醒度電梯覺察法」

書中提到我們的警醒狀態,就像一座「情緒電梯」。這部電梯會在不同的警醒度之間移動。每個樓層都代表不同的顏色和身心警醒狀態。

在觀察自己的過程中,可以幫自己的身體警醒度用顏色定錨,從深度放鬆的藍色,到全面警戒的紅色,再到抽離麻木的紫色。

健康的神經系統,不是永遠保持在平靜的藍色或綠色,而是當我們需要專注和警戒時,能順利抵達黃色或紅色,事情過後,又能順利回到藍色和綠色。

靈活移動,才是神經系統健康的表現。

現代人往往太長時間卡在黃色和紅色之間,這樣的慢性壓力,就會逐漸傷害我們的身體和心智。

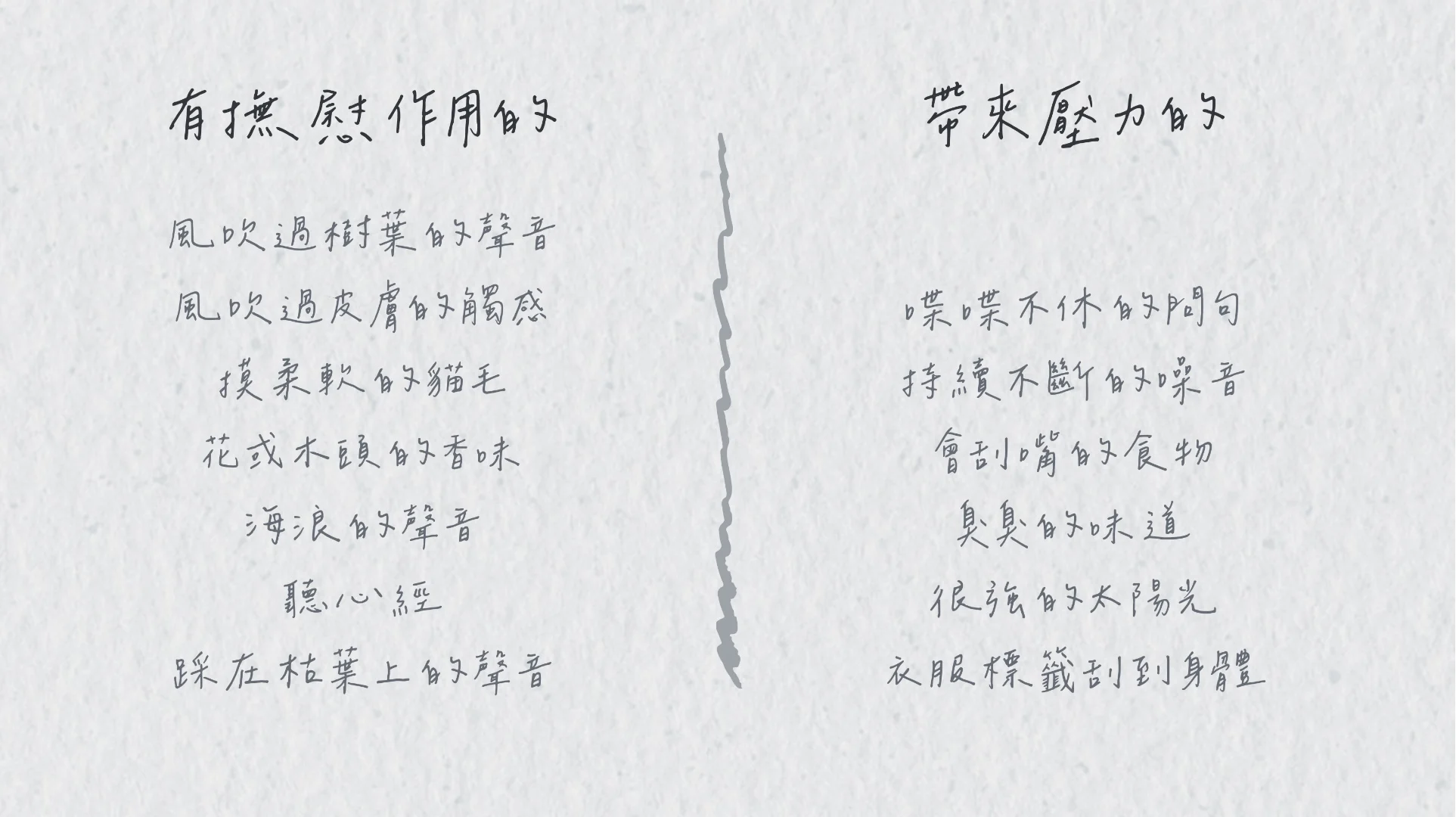

練習二|列下身體需求清單

步驟一

分別列出

1.有撫慰作用的感覺清單:會讓身體有舒心,偏向綠色、藍色感受的具體項目

2.帶來困擾的清單:會讓身體有壓力、煩躁、焦慮感受的具體項目

步驟二

寫下清單後,好好的審視,看看它們是否可以被歸納到特定的感官系統。

就我自己的案例來說,我發覺我列下的項目大多跟聽覺和觸覺有關。

比方看到題目的描述我立刻想起幾段讓我感受良好又放鬆的經驗。

我走在一個小巷中,一陣風吹來,樹葉和風沙沙作響,這種聲音和體驗,總是可以達到立刻安撫我的效果,連用想像的,都會讓我感到平靜。

另一個體驗則是騎著機車經過橋上,我會感覺風吹過我的皮膚,這種觸感,總是會讓我有很深刻「活著」的感覺,感覺到自己和萬物是合一的。這些體驗對我來說就是有撫慰作用的體驗。

而帶來壓力的感受,則是當我的貓不斷在嚎叫,我男友又在旁邊嘰嘰喳喳地問我很多問題時,這種時刻都會很容易引來我的引爆點,我會感覺頭腦很重,肩頸都很緊繃,感覺整個人快要爆炸。

過去我總是會對自己有所批評,覺得自己抗壓性好像很低,怎麼一點點的吵雜都沒辦法忍受。但自從我劃分出我的感官需求後,就發現原來我只是對於聲音帶來的感受較為敏感。我不需要針對這些需求進行評斷,只需要看見,並了解它就可以了。

步驟三

應用到生活中,意識到自己需要增加或減少哪些項目。

練習中常見的阻礙

我在練習的過程中,常常一覺察就想立即控制或改變身體的反應,這是我習慣的心智分析模式,覺得既然已經觀察到問題,就要立刻解決。

但書中也有寫到,調節是需要時間的,對一些人來說,光是覺察就可能需要數月甚至數年的練習。

因此過程中也需要學會放下控制,對自己保有耐心,而這本身就是神經系統修復的重要環節。

覺察的核心,是不帶批判地觀察,先單純的看它正在發生什麼。唯有清楚的覺察才能進入下一步的調節與修復。

實際上,光是單純的覺察,就能促使神經系統長出新的迴路,我們要學會的,是去信任自己的身體,充滿智慧,本身就有自我調節的功能。

也讓我理解到,這些頭腦和感受的矛盾,並不是我太軟弱,也不是性格的缺陷,它只是身體想要確保安全的反應。而我從小到大,一定有很多經驗,都是靠身體這樣的照料,才得以度過許多難熬的時刻。

希望自己看完這本書後,不要忘記和身體連結的重要性,當我能夠好好理解它,就能逐漸找回充滿彈性、韌性的神經系統,成為身、心、靈,更合一健康的自己!

對於觀察自己的情緒很敏銳,想更實際知道如何提升情緒能量的你,也可以看另一篇《用22個階梯,一步步走出情緒漩渦》

–

Writing for myself, and whoever needs it too.